Le Pont D'Adish-Adie

Tout en haut des églises de Lalibela, sur le chemin qui longe les deux groupes de monuments d’un côté et l’ancien quartier d’Adish-Adie de l’autre, un nouveau pont de pierre vient tout juste d’être érigé. Sa construction s’est imposée quand l’une des tranchées monumentales du site a été vidée, coupant ainsi l’un des accès entre le haut de la ville et sa partie basse. Le dégagement de cette tranchée entre dans un programme archéologique et paysager visant à restituer le système des tranchées anciennement creusées sur le site, pour mieux saisir leurs fonctions. Ces travaux ont été menés sous supervision d’une équipe d’archéologues et les résultats de ces travaux feront l’objet d’un prochain bulletin.

Lorsque ce projet a débuté en 2020, le CNRS a mis à disposition pour les travaux de conservation d’urgence et de valorisation du site de Lalibela, à la fois un tailleur de pierre – Antoine Garric – et un spécialiste de la gestion du patrimoine – Kidane Ayalew, fin connaisseur du site. À partir des critères préparés par Kidane Ayalew, 19 artisans (tailleurs de pierre, maçons et charpentiers) ont été sélectionnés par le comité local pour la conservation du patrimoine de Lalibela. Antoine Garric s’est chargé de les former, entre autres, à la réalisation d’ouvrages d’art en pierres de taille et ils ont entrepris ensemble la construction de plusieurs ponts. Kidane Ayalew pour sa part a organisé les travaux et leur logistique sur le site, géré les équipes et assuré la coordination au quotidien avec les autorités civiles et religieuses, à Lalibela et à Addis-Abeba.

Après deux années de chantiers-écoles, l’équipe d’artisans se lance dans la réalisation du pont d’Adish-Adie, en autonomie.

Entièrement réalisé en pierres taillées et en moellons provenant des carrières de Lalibela, le nouveau pont d’Adish-Adie forme une arche autoportante, encastrée dans la roche, qui surmonte la tranchée dont le fond se situe à environ 6 mètres. Des parapets élégants sécurisent le pont tout en offrant des points d’appui aux promeneurs qui veulent admirer la vue. La tranchée nouvellement vidée, le pont et les tukuls alentours entièrement restaurés s’intègrent parfaitement dans le paysage du site qui retrouve ainsi un peu de son lustre.

Surtout, le pont d’Adish-Adie est le fruit du travail d’une trentaine d’artisans de la ville, équipe peu à peu constituée dans le cadre du projet Sustainable Lalibela.

Cette autonomie fut en partie contrainte par la dégradation des conditions de sécurité à Lalibela, empêchant Antoine Garric et Kidane Ayalew de se rendre à Lalibela pour la réalisation du pont d’Adish-Adie. En août 2023, les périphéries de la ville furent en effet le théâtre d’affrontements violents, entre l’armée éthiopienne et les fanos, groupes armés combattant au nom de la défense des Amharas. Rapidement placée sous contrôle de l’armée éthiopienne, Lalibela n’a depuis lors cessé d’être parcourue par de fortes tensions, pesant avant tout sur les communautés locales, jusqu’aux évènements tragiques de novembre qui ont vu se déployer des combats en plein cœur de la ville et à proximité immédiate des églises.

Depuis août 2023, les artisans ont poursuivi leur œuvre et finalisé la construction du pont d’Adish-Adie, avec un accompagnement prodigué au téléphone par l’équipe établie au Centre Français des Études Éthiopiennes à Addis-Abeba. Conseils techniques, validation des étapes, appui financier et logistique, tout fut réalisé par téléphone. Lorsqu’ils arrivaient à glaner un peu de réseau internet, Ambachew Tegen et Sisay Mekoya, les superviseurs de l’équipe d’artisans à Lalibela, témoignaient du travail accompli, envoyaient des photos de l’avancée des travaux, ou demandaient des plans et quelques conseils techniques.

Le pont d’Adish-Adie est à la fois l’histoire de l’appropriation locale d’un projet de coopération patrimoniale et scientifique et celle de la résilience d’un petit groupe d’artisans de Lalibela.

La Tranchée D'Adish-Adie

Adish-Adie est le nom de l’un des vieux quartiers centraux et emblématiques de Lalibela. Avant sa destruction dans les années 2010, dans le cadre d’un programme de soutien au développement du tourisme à Lalibela financé par la Banque Mondiale, il s’étalait immédiatement à l’est des deux groupes principaux d’églises. Les chemins y étaient étroits et sinueux, on ne pouvait s’y déplacer qu’à pied. Le quartier s’était considérablement densifié depuis les années 1980 et présentait une alternance de maisons rectangulaires en torchis et à toit de tôle, et de maisons circulaires en pierre à toit de chaume, plus anciennes. On y trouvait une multitude de petits commerces et bars dans lesquels affluaient les paysans venus des campagnes environnantes. Au débouché du quartier, là où de premières habitations avaient été détruites dans les années 1990 à la faveur d’un premier projet de réhabilitation du site de Lalibela, celui-ci financé par la coopération finlandaise, s’étendait la tranchée comblée d’Adish-Adie et ses rebords visibles, terrain de jeu des enfants du quartier.

La fonction supposée des tranchées sur le site de Lalibela

Les églises de Lalibela sont en effet intégrées dans un système de tranchées dont la fonction et la temporalité sont encore débattues. Depuis les travaux de Sandro Angelini, l’architecte italien en charge de la restauration du site par le World Monuments Fund dans les années 1960, les tranchées sont perçues comme un réseau de drainage. Pour éviter des accumulations d’eau près des monuments, les tranchées auraient donc avant tout servi à évacuer celle-ci. De nombreuses tranchées sont redécouvertes à l’occasion des travaux menés dans les années 1960 : des équipes de centaines d’ouvriers dégagent des centaines de mètres cubes de sédiment accumulé et mettent au jour ces profondes entailles dans le rocher qui isolent les monuments des niveaux de circulation. A l’occasion de ces dégagements, des artéfacts sont découverts, dont il ne reste que quelques rares photos en noir et blanc. Aucune archive, aucun objet ne permet de rendre compte de ce qui a été trouvé.

Les campagnes dirigées par Sandro Angelini s’achèvent en 1970. Le travail n’est pas achevé et toutes les tranchées n’ont pas été exhumées. L’Authority for Research and Conservation of Cultural Heritage (ARCCH) reprend ces travaux à son compte. La tranchée nord du second groupe est ainsi révélée par Shimeles Tafesse et ses équipes. Puis les efforts s’interrompent avant que l’UNESCO ne reprenne le flambeau. Dans sa démarche de sauvegarde du site, l’UNESCO fait procéder à des nettoyages des tranchées déjà dégagées pour s’assurer que le système de drainage fonctionne.

Il reste toutefois de nombreuses tranchées enfouies sous les sédiments, dont seuls les rebords sont visibles en surface. Parmi celles-ci, figure celle d’Adish-Adie.

Collecter l’eau sur la partie haute du site au moins depuis le 13e siècle

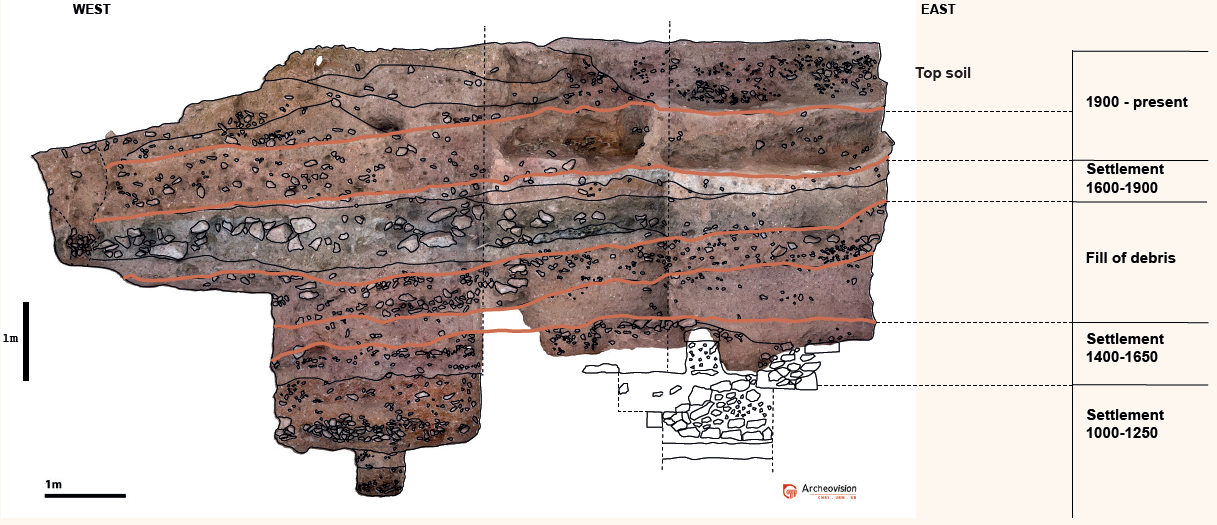

Les résultats des fouilles vont bien au-delà de nos attentes. En effet, les travaux menés au cours de l’année 2023 sous la direction de Romain Mensan, avec la contribution essentielle de Desale Dejen (formé en master d’archéologie dans le cadre de Sustainable Lalibela) ont permis d’identifier la fonction de la tranchée d’Adish-Adie. Loin de servir au drainage, celle-ci semble plutôt avoir été conçue pour collecter de l’eau. La problématique de l’eau est donc bien au cœur du système de tranchées, mais en l’occurrence il s’agissait aussi de garantir l’approvisionnement en eau à certains moments. La datation de cette tranchée est un autre enseignement de cette fouille. En effet, un charbon prélevé à la base de l’accumulation sédimentaire, au fond de la tranchée, est daté du 13e siècle. Ce qui signifie qu’on a laissé s’accumuler les sédiments dans celle-ci à partir de cette période. Or on a longtemps pensé que les tranchées avaient été creusées dans un deuxième temps, après l’établissement des églises. Il semble que dans le cas d’Adish-Adie, celle-ci soit contemporaine des monuments. Au-delà de cette date, toute la chrono-stratigraphie de la tranchée a pu être établie. Enfin de nombreux tessons de poteries ont été découverts au cours de la fouille. Ils ont été soigneusement collectés, étiquetés et sont prêts pour une étude comparative avec la céramique mise au jour sur la fouille de Qeyit Terara.

Le dégagement de la tranchée d’Adish-Adie dans le cadre de Sustainable Lalibela

Dégager cette tranchée avait un double intérêt. Il s’agissait d’une part de restituer un aspect du site longtemps oublié du fait de la sédimentation et de mettre en évidence des tranchées sur la partie haute du site. D’autre part, alors que pour toutes les autres tranchées dégagées, l’information archéologique a été perdue, l’idée était de procéder à une fouille stratigraphique en enregistrant les informations : le remplissage des tranchées est-il naturel, quels types d’artéfacts sont retrouvés, pour finalement tenter d’appréhender la fonction de la tranchée d’Adish-Adie ?

De bout en bout, la tranchée d’Adish-Adie s’étale sur 125 mètres de long, depuis l’église de Medhane Alem jusqu’au petit monastère d’Amanuel. Elle fut dégagée sur une profondeur de 6,50 mètres et une largeur de 7 mètres en moyenne. Le dégagement a duré 60 jours et a mobilisé 800 ouvriers, qui se sont relayés par période de 15 jours. Sur le chantier de la tranchée, il y avait ainsi chaque jour 200 ouvriers, femmes et hommes à parts égales, supervisés par 4 employés de l’Église de Lalibela et du Bureau de la Culture et du Tourisme de Lalibela. L’équipe Sustainable Lalibela a collaboré avec les autorités locales pour procéder au recrutement réalisé à l’échelle des quatre kebele (unité administrative de base)de Lalibela. Tandis que l’activité touristique est quasi à l’arrêt depuis 2020 et qu’habitants de la petite ville et paysans des alentours subissent de plein fouet les effets du conflit opposant l’armée éthiopienne aux groupes armés fano dans toute la région amhara depuis l’été 2023, le projet fournit ici une opportunité de travail et de rémunération, bien que limitée dans le temps, aujourd’hui rare à Lalibela. Le dégagement de la tranchée, au plus près des églises, est aussi envisagé par les ouvriers et ouvrières comme un soin apporté au site patrimonial et une contribution à sa valorisation au cœur d’une période particulièrement sombre de l’histoire de Lalibela. Ainsi, lorsque le sédiment et les pierres sont retirées de la tranchée, elles sont réutilisées pour des travaux de réhabilitation paysagère et de consolidations des terrains dans l’ancien quartier d’Adish-Adie.

Qeyit Terara et les recherches archéologiques à Lalibela

Fouiller les déblais issus du creusement des églises

Les recherches archéologiques menées à Lalibela ont permis de montrer que le creusement de la roche pour réaliser les monuments, églises, tranchées ont produit de gros volumes de déblais, des débris de taille rejetés sur les côtés et formant des monticules. Certains sont encore en place par endroits. Après de nombreux sondages, l’un de ces monticules a été choisi pour y mener des fouilles archéologiques. Il s’agit d’une colline située dans le deuxième groupe des églises, représentant en quelque sorte le négatif des creusements face auxquels elle est installée.

Les premiers sondages archéologiques à la périphérie de ce site ont permis de mettre en évidence un mur monumental construit en pierres de taille et daté par C14. La datation au Carbone 14 est une méthode scientifique utilisée pour déterminer l'âge des matériaux organiques en mesurant la quantité de carbone 14 (un isotope radioactif qui se désintègre à un rythme constant) entre mi-10e et mi-11e siècle. En partie éboulé, certains modules sont aujourd’hui visibles sur le chemin menant à l’église de Gabriel-Rufael. Les fouilles se sont ensuite concentrées sur un autre versant de la colline, faisant face à l’église de Merqorewos. En partant du chemin qui permet de circuler entre les différentes églises de cette partie du site, les travaux ont consisté à attaquer de front la colline de déblais. Une structure circulaire, creusée dans la roche, s’est alors dessinée sous les yeux des archéologues. Les dates C14 ont permis d’attribuer ces aménagements à une période allant du milieu du 11e au milieu du 12e siècle, soit quelques décennies en amont du règne de Lalibela (ca. 1204-1225). Après avoir obtenu l’aval des autorités et des habitants de Lalibela pour ne pas reboucher le site de fouille, les excavations ont été poursuivies et agrandies, en partant cette fois-ci du sommet de la colline pour mettre au jour les différents niveaux stratigraphiques.

La fouille archéologique est dirigée par Romain Mensan. De très nombreux chercheurs éthiopiens (notamment dr. Alebachew Belay et dr. Hiluf Berhe) et français (dr. Marie-Laure Derat, dr. Anne-Lise Goujon, dr. François-Xavier Fauvelle, dr. Manon Routhiau, dr. Caroline Robion-Brunner…) ont participé, ainsi que les étudiants en master de l’université de Woldiya (campus Lalibela) dans le cadre de leur formation à la fouille archéologique. Le principal résultat obtenu est la mise à jour d’un empilement de différentes structures circulaires. Celles-ci témoignent de l’occupation de cette partie du site entre la mi-11e siècle et le 18e siècle, avec des phases d’abandon au 14e et au 16e siècle. Puis après le 18e siècle, le recouvrement par les déblais de l’entièreté du site. Les fonctions de ces structures sont encore à élucider. Mais chacun des niveaux a permis de mettre au jour des foyers, des restes de mobilier (essentiellement de la vaisselle en céramique), quelques perles, des ossements d’animaux. L’occupation n’était donc pas liturgique, mais la proximité de ces lieux avec les églises (au moins à compter du 13e siècle) conduit à penser que ceux-ci remplissaient un rôle associé aux églises et aux communautés qui les desservaient.

Community archaeology : co-construire des récits historiques à partir du site archéologique

Les fouilles archéologiques engagées à Lalibela ont été réalisées avec l’assentiment de la communauté locale et des autorités en charge de la protection de ce patrimoine. Cet assentiment n’est pas acquis pour toujours, il dépend du sens qui est donné à ce site et de la place qu’il peut occuper dans le futur. Les discussions sont nombreuses et exigeantes et ont fait naître la volonté de recourir à une méthodologie mise en œuvre par Kidane Ayalew : la community archaeology. Celle-ci permet de formaliser des démarches engagées avec les habitants de Lalibela. Elle concerne avant tout les ouvriers qui travaillent sur le site archéologique pendant les fouilles, dont le nombre s’élève à 70 environ, intégrant aussi bien des membres du clergé local, quelques gardiens des églises, des journaliers de tous âges et des toutes origines sociales, et des étudiants de master en archéologie inscrits à l’Université de Woldiya, campus de Lalibela participant à la fouille dans le cadre de leur formation. Ils représentent un petit échantillon des différents usagers locaux de Lalibela. Deux objectifs sont poursuivis. Tout d’abord, donner une forme d’autonomie à l’équipe quant à son fonctionnement, en confiant la gestion de secteurs de fouilles aux étudiants, participant à la field school, avec une équipe d’ouvriers à leur charge. Le relais des étudiants permet d’exposer ce que les archéologues cherchent à comprendre et offre la possibilité que les équipes s’organisent pour le travail comme elles le souhaitent. Deuxièmement, en partant d’une consultation locale, nommer le site archéologique et ainsi lui donner une place dans les récits historiques concernant Lalibela.

La consultation pour trouver un nom au site a été un levier particulièrement puissant pour engager le dialogue avec les ouvriers et avec les différentes communautés de Lalibela de manière plus générale. Il s’agissait de faire ressurgir dans les mémoires une toponymie que la vie des églises tendait à effacer. Tous reconnaissaient que les lieux avaient eu un nom autrefois, mais sans s’en rappeler. Jusqu’à ce qu’à force de conversations et de discussions il resurgisse des mémoires et soit en quelque sorte approuvé ensuite par l’ensemble des habitants et des autorités aussi bien religieuses que du patrimoine. Qeyit Terara est le nom sous lequel le site archéologique est désormais connu. Il renvoie au nom d’une femme propriétaire foncière, Qeyit, qui aurait donné ses terres au roi Lalibela quand celui-ci cherchait un espace pour établir les églises qu’une révélation céleste lui avait enjoint de réaliser. Terara est le terme amharique qui signifie montagne ou éminence. Qeyit Terara est donc la « Montagne de Qeyit ».

Loin de se limiter à un nom de lieu, la community archaeology a permis de faire ressurgir l’histoire de cette femme, qui incarne le passé de la région avant l’irruption du roi Lalibela, tout comme les fouilles archéologiques ont mis en lumière des occupations antérieures au règne de ce souverain.